素材cr.乌祐

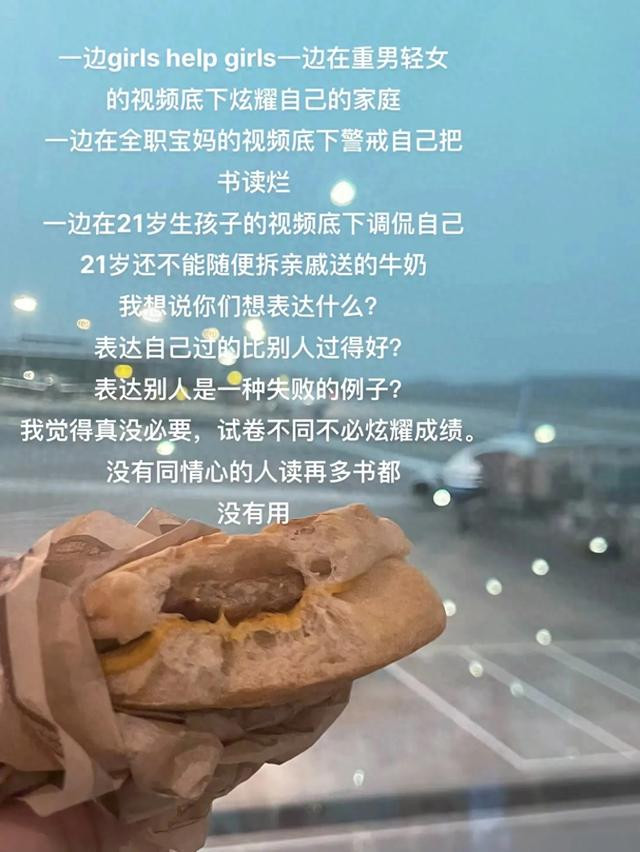

最近,关于“girls help girls”的话题又被带火了。在互联网盛行、经济飞速发展的时代下,人与人、家庭与家庭的异质性会被无限放大,同时不排除会有刻意搅混水的人,所以本文观点始终保持中立。

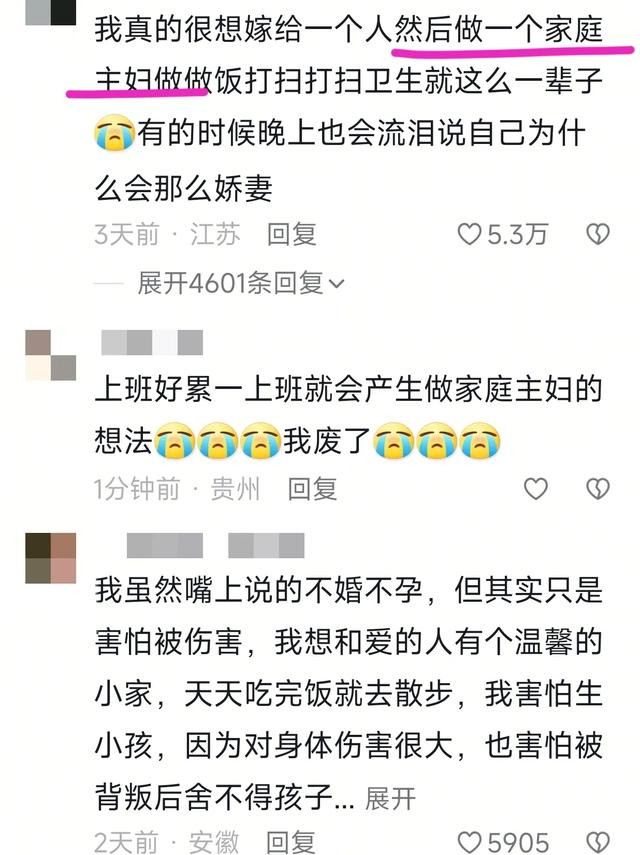

婚姻源于爱情,止于责任。而“家庭主妇/主夫”这一角色在社交媒体上一直是热议的话题。未婚青年中,不乏有公开表示向往回归家庭,认为这是一种“避开职场内卷”“追求生活本质”的理想选择。然而,这种看似岁月静好的宣言,却激起了两极分化的社会评价。支持者认为这是个人自由,反对者则直指其背后暗藏的风险。为何这一选择如此矛盾?我们从多方视角展开分析。

一、争议焦点:自由选择 vs 现实困境

专家王东华曾提出“国家应为家庭主妇支付工资”,认为这不仅能提升女性地位,还能促进生育率和家庭和谐。此外,一些高学历女性选择短暂回归家庭,通过科学育儿提升下一代素质,也被视为对社会的人力资本投资。

一直被人津津乐道的“girls help girls”,其实也是在宣扬大家都能成为自己想成为的人,有些人崇尚大女主搞事业,有些人热衷于烹饪美食、照顾花花草草。选择不同,但目标一致,那就是:追求幸福。

张桂梅校长反对学生成为家庭主妇的言论曾引发轩然大波。她强调,经济独立是女性尊严的底线,尤其是贫困家庭出身的女性,一旦失去职场竞争力,可能陷入“手心向上”的被动境地。数据显示,家庭主妇离婚后因缺乏经济保障而陷入贫困的概率更高,且长期脱离社会可能导致自我价值感丧失。

很多名校硕博毕业的女生,或许她们中的确存在心甘情愿回归家庭的人,但还有一些是因为“无人帮忙照顾新生儿”而被迫搁置工作。那对于这部分女性而言,孰是孰非就需要自己拎得清了。

二、性别角色与社会结构的博弈

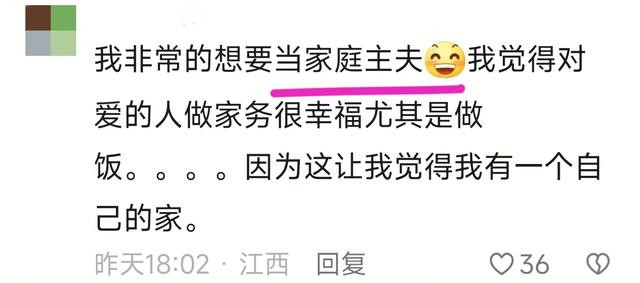

社会对“家庭主妇”和“家庭主夫”的态度截然不同。女性选择回归家庭常被默认为“理所应当”,而男性若成为主夫,则可能被贴上“吃软饭”的标签。

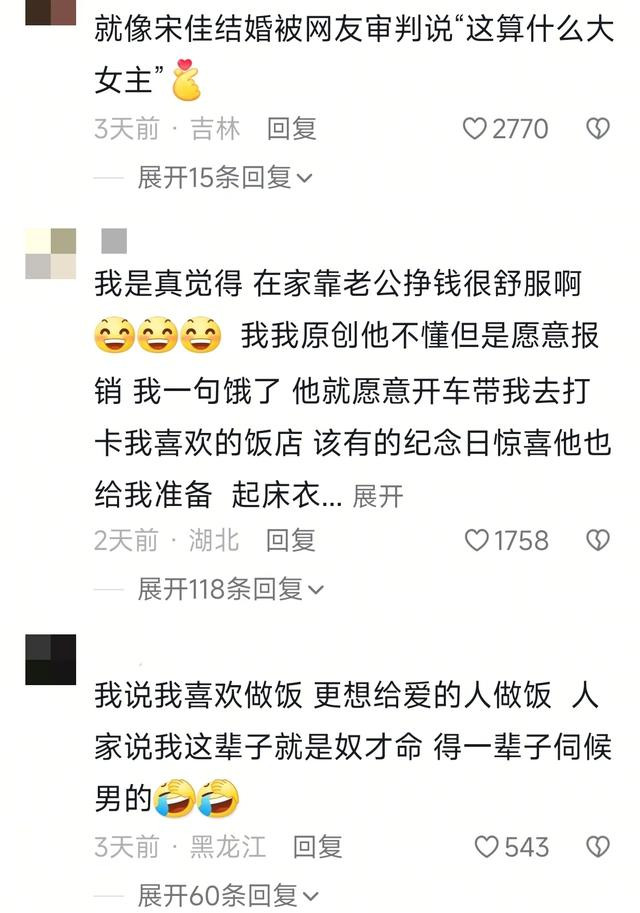

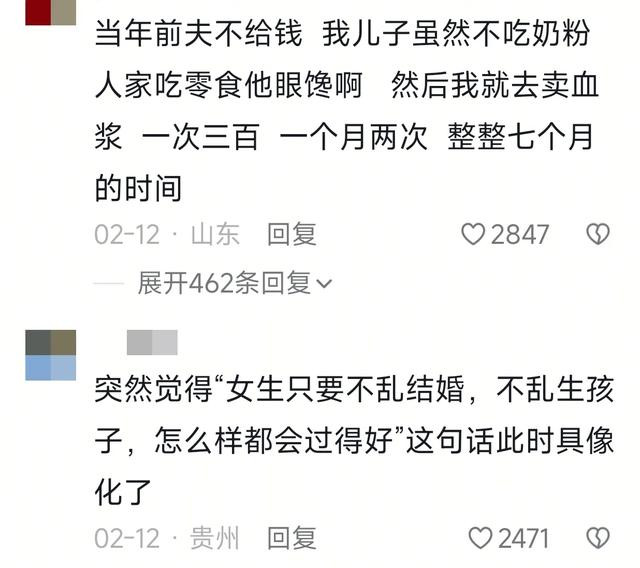

而且家庭主妇/主夫的劳动往往被视为“无偿奉献”。现实中,许多全职配偶因经济依赖而丧失话语权,甚至遭受伴侣的轻视或情感操控。如网友吐槽:“你累到崩溃,对方却觉得你在享清福”。

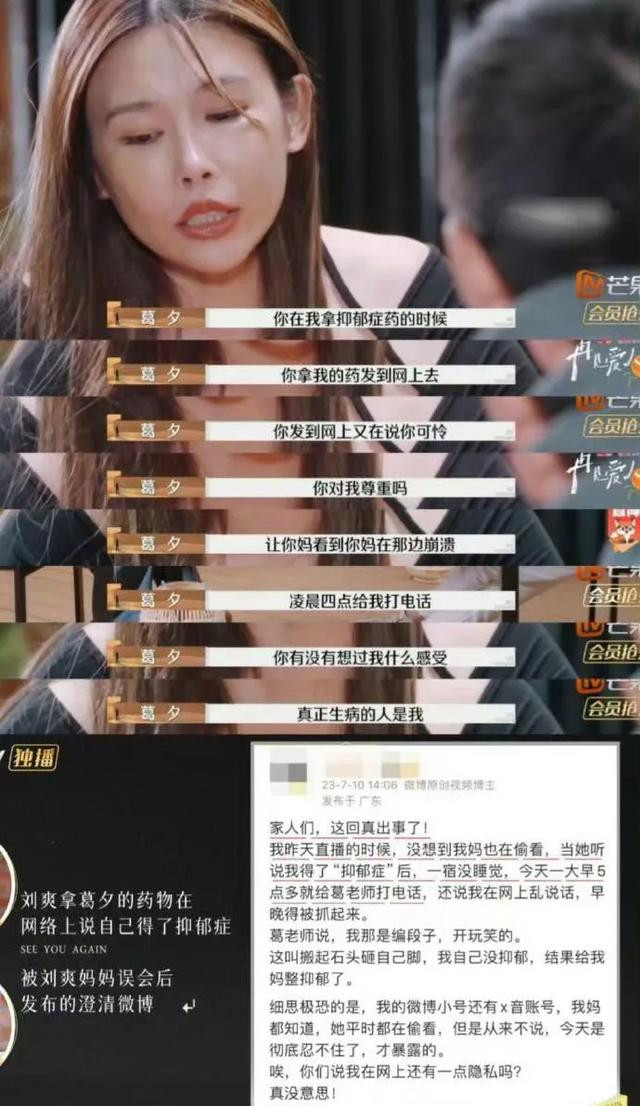

85中赵丽颖、杨幂、杨颖的美好婚姻最终都以失败告终,而当初不被人看好的谢娜张杰却幸福美满。还是那句话:“爱到最后全凭良心!”明星们离婚后可以迅速复出,戏内戏外都是“大女主”,这是因为她们婚前就拥有退场的底气。

高学历、高收入群体尚可通过储蓄或副业维持经济安全,但底层女性选择做家庭主妇则风险更高。低学历宝妈因缺乏教育资源和经济能力,可能陷入“低质量陪伴—孩子成长受限—家庭贫困”的恶性循环。

选择回归家庭的前提是,自己本身拥有抵抗风险的筹码,别忘了婚姻的目的是1+1>2。

三、未婚人群的“理想化想象”从何而来?

996、35岁危机、职场PUA……年轻人将家庭主妇/主夫视为“避风港”,幻想其“自由轻松”。然而,真实的主妇生活堪比“007”:全年无休、多重角色切换(厨师、教师、保姆),且社会认可度低。

小说、影视剧常将主妇生活描绘为“精致慢生活”,却掩盖了琐碎家务的枯燥与孤独感。调查显示,40%的家庭主妇因缺乏社交而陷入抑郁。

仅以我个人观点来看,社会上绝大多数人还是出身于普通家庭。那么大家可将家庭主妇/主夫作为过渡期,同时保持技能更新(如学习线上课程、兼职副业),避免与社会脱节。婚前明确家务分工、经济分配,甚至签署协议保障全职一方的权益(如设立共同账户等)。

今日话题:你愿意为家庭放弃事业吗?欢迎留言讨论!